Si en la entrada anterior, en esta sección de galicianGarden, nos deteníamos en dos títulos de los inicios de la Historia del Cine (films de la Factoría Lumiere) y adoptábamos como “estilete argumental” –con el que hurgar en esas películas- un ensayo de Harun Farocki, en esta ocasión la excusa fílmica es una obra de alguien no menos emprendedor que aquellos hermanos pioneros, el cineasta alemán Werner Herzog; y como palanca teórica nos apoyaremos ahora en un texto de Alberto Ruiz de Samaniego.

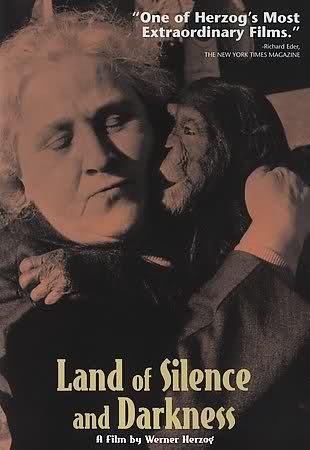

La película en cuestión es un documental titulado El país del silencio y la oscuridad (Land des Schweigens und der Dunkelheit), que Herzog realiza en 1971. El film se aproxima a la experiencia de un conjunto de personas mudas, ciegas, y sordas; pudiera llegar a pensarse, de algún modo, que estos protagonistas son seres encerrados en el silencio y en la oscuridad y que es apenas el sentido del tacto un delicado hilo que los mantiene en contacto con la realidad que el resto de individuos experimentan. Sobre esta película, o deberíamos decir mejor, sobre la escena final con la que concluye (y que se desarrolla en un jardín), comenta Ruiz de Samaniego (el ensayo se encuentra en su libro titulado Las horas bellas. Escritos sobre cine, publicado en 2015 por la editorial Abada):

“El hombre se aleja por un pequeño jardín, dejando atrás a un grupo de mujeres entre las que se halla su madre. Anda sin dirección aparente, pero muy alerta, porque es ciego y sordo, y de repente le asusta la rama de un árbol que se quiebra. Alza su mano para protegerse. Otra rama se interpone en su camino y entonces él parece darse cuenta de lo que pasa. El hombre palpa, su tacto la recorre con intuición y con cierto nerviosismo; apreciamos cómo surge en él una suerte de éxtasis sensorial. Llega hasta el tronco del árbol, lo rodea cuidadosamente con sus brazos y después lo abraza, con cierta fuerza. La cámara, en un lento zoom, nos muestra cómo ese hombre negocia su precario contacto con el árbol, entre el vértigo y el agradecimiento por el milagro hallado. Luego sigue su exploración del jardín hasta que su madre acude a buscarlo. He ahí el momento epifánico y glorioso, la alegría insólita por el encuentro con el orden eterno e impersonal, pero a la vez, como viera Rilke, único y transitorio de la vida. Nos lo ha hecho sentir de cerca el cine”.

Como ya propusimos en el artículo previo, nuestra ocupación es la de hablar acerca del “porqué del jardín” en la película o en la escena, el “por qué eso que ocurre, ocurre necesariamente en un jardín”. Esto lo hemos comentado también con anterioridad: un hecho fundamental es el modo en que un jardín concentra nuestra atención, como si pudiéramos decir que lo que importa es lo que el jardín ciñe a nuestros sentidos, lo que un jardín pone a nuestro alcance o aproxima a nuestras vivencias. Y es comprensible que el sentido al que aquí tenemos que hacer referencia es el sentido del tacto. Es muy ilustrativa esta circunstancia para el caso, pues tal y como Samaniego describe, este hombre ciego y sordo parece querer abrazar –lo hace literalmente- un instante, ese encuentro fugaz y glorioso con el “orden eterno e impersonal (…), único y transitorio de la vida”. Bien es verdad, como subraya también a su vez Samaniego, que esto nos lo ha hecho sentir de cerca el cine (y por extensión, la genialidad de un autor como Herzog), pero también es cierto que el contexto en que esto sucede, un jardín, fue en su momento un espacio verdaderamente apropiado, sin duda. Pues esa es una de las funciones que buscamos en los jardines, la de ofrecer a quien en él se halla, instantes de conciliación con la naturaleza. Para eso fue útil este jardín a Werner Herzog: un espacio de naturaleza concentrada (y desde luego exuberante para los sentidos) trajo al alcance de la mano de una persona (que sólo a través de sus manos podía ser deslumbrada en aquella escena) un instante maravilloso que el director supo registrar de un modo conmovedor.

José Manuel Mouriño