Un jardín en Brujas, de Charles Bertin

Un jardín en Brujas (título original: La petite dame en son jardin de Bruges, 1996) es una novela de Charles Bertin (1919-2002) cuya edición española corre a cargo de Errata Naturae, con traducción de Vanesa García Cazorla. Se trata de un libro autobiográfico basado en los recuerdos que el escritor guardaba, a sus casi ochenta años, sobre los veranos de su infancia en la casa (con jardín) de su abuela, a las afueras de Brujas.

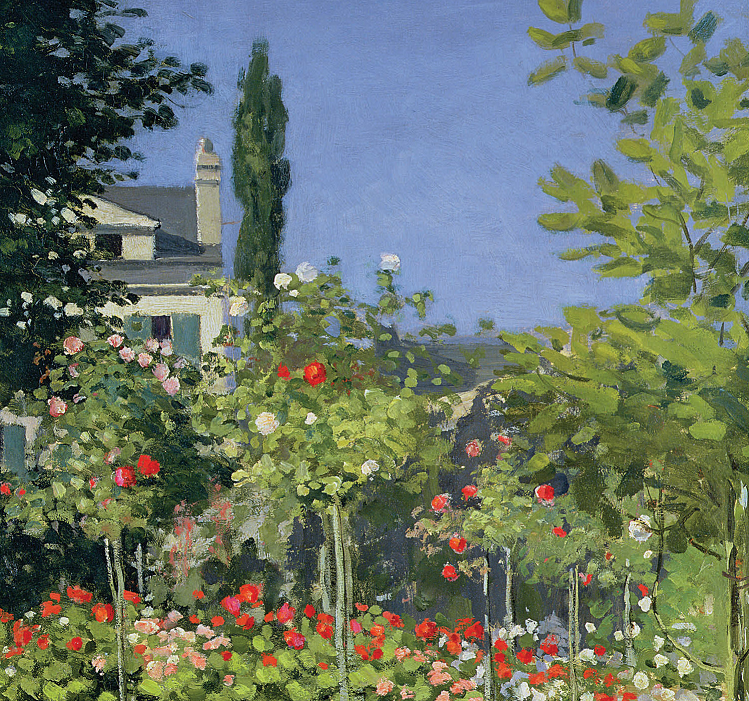

Ella, Therese-Augustin, «compañera de aventuras, descubridora del mundo, cómplice en las primeras lecturas e incluso consoladora de tristezas; y también, al mismo tiempo una «pequeña dama» comprometida con su tiempo, con la vida de las demás mujeres, humilde y poderosa a la vez, una conciencia viva», es la protagonista de este viaje en el tiempo nacido de un sueño, y que nos regala hermosas descripciones de un jardín doméstico, su jardín, a través de los recuerdos recuperados del autor.

El relato está preñado, como es comprensible, de nostalgia y empuja al lector (esto es al menos lo que a mí me ha sucedido) a una búsqueda propia y paralela de sabores, olores, colores… ligados a la niñez.